文章详细分享了中药治疗肛裂与痔疮的方案,如坐浴、外敷、口服中药、使用栓剂等,还分享了实用经验和注意事项,帮助大家了解用中药应对这两种常见肛肠疾病的方法 。

# 中药治疗肛裂与痔疮:老祖宗留下的实用良方

在咱们日常生活中,肛裂和痔疮那可太常见了,好多人都被这俩“小麻烦”折腾得够呛。今天啊,咱就好好唠唠用中药治疗肛裂与痔疮的那些有效方案和实用经验。

## 一、了解肛裂与痔疮

咱们先得弄明白这肛裂和痔疮到底是咋回事。肛裂呢,简单说就是肛门那儿的皮肤破了,就像嘴唇干裂一样,每次上厕所那叫一个疼啊,有时候还会出血。痔疮呢,是肛门直肠底部及肛门黏膜的静脉丛发生曲张而形成的一个或多个柔软的静脉团,有内痔、外痔和混合痔之分。内痔一般不疼,就是容易便血、脱出;外痔可能会肿疼,尤其是发炎的时候;混合痔那就兼具内痔和外痔的症状啦。

据一项权威调查数据显示,在我国,肛肠疾病的发病率高达 59.1%,其中痔疮和肛裂占了很大一部分比例。具体数据如下:

|疾病类型|发病率|

| ---- | ---- |

|痔疮|49.1%|

|肛裂|9.0%|

这数据可真是吓一跳,说明好多人都在被这俩病折磨着。

## 二、中药治疗肛裂的方案

### (一)坐浴法

坐浴是中药治疗肛裂的常用方法。用一些具有清热燥湿、消肿止痛功效的中药,比如苦参、黄柏、地榆、五倍子等。把这些中药按照一定比例配好,一般每种 15 - 20 克,放在锅里加适量的水,大火煮开后小火再煮个 15 - 20 分钟。然后把药水倒进干净的盆里,先趁着热气熏蒸肛门,等水温稍微凉一点,不烫屁股了,就坐在盆里坐浴,每次 15 - 20 分钟,一天 1 - 2 次。

我有个朋友,肛裂疼得走路都费劲,去医院看了,医生就给开了中药坐浴的方子。他坚持用了一个星期,疼痛就明显减轻了,后来又坚持了一段时间,肛裂竟然慢慢愈合了。这是因为中药坐浴能直接作用于患处,促进局部血液循环,减轻炎症和疼痛。

### (二)中药外敷

除了坐浴,中药外敷也很有效。可以把一些中药研磨成粉末,然后用香油或者凡士林调成药膏。比如用冰片、儿茶、血竭等,这些中药有止痛、生肌的作用。把调好的药膏均匀地涂在肛门裂口处,每天 1 - 2 次。在涂药之前,要先用温水把肛门清洗干净,这样能让药效更好地发挥。

## 三、中药治疗痔疮的方案

### (一)口服中药

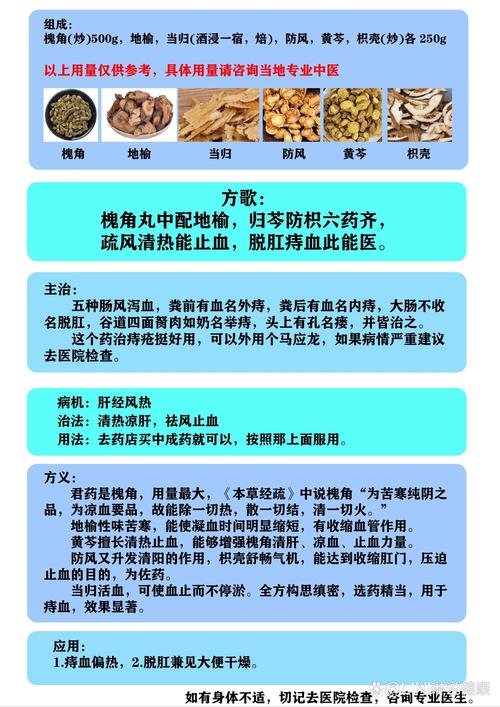

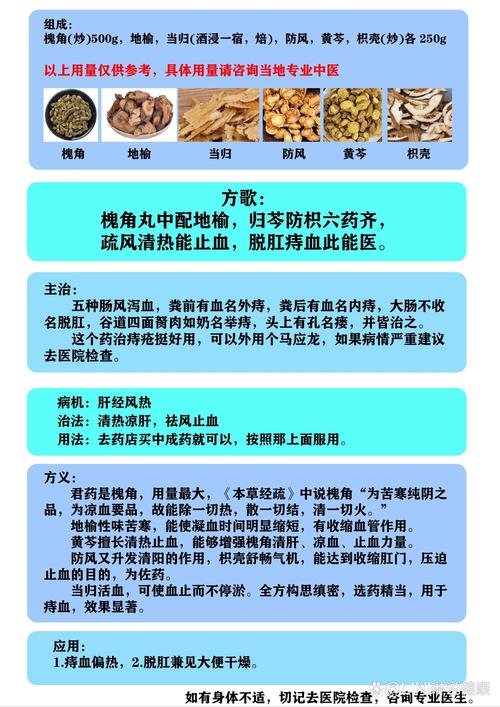

中医讲究辨证论治,对于痔疮也是一样。如果是湿热下注型的痔疮,主要症状是便血、肛门坠胀、大便黏腻不爽等,一般会用一些清热利湿、凉血止血的中药,像槐角丸,里面有槐角、地榆、黄芩等成分。据临床研究统计,在使用槐角丸治疗湿热下注型痔疮的患者中,约 70% 的患者在服用两周后便血症状明显减轻。

要是脾虚气陷型的痔疮,表现为内痔脱出不能回纳、面色萎黄、神疲乏力等,就需要用补中益气、升阳举陷的中药,比如补中益气汤,里面有人参、黄芪、白术等。好多患者反馈,坚持服用一段时间后,内痔脱出的情况得到了改善。

### (二)中药栓剂

中药栓剂也是治疗痔疮的好办法。像马应龙麝香痔疮栓,这可是家喻户晓的。它主要成分有麝香、牛黄、珍珠等,有清热解毒、消肿止痛、止血生肌的作用。把栓剂轻轻塞进肛门,每天 1 - 2 次。这种栓剂能直接作用于痔疮部位,药效发挥得快。

我认识一个大哥,得了内痔,经常便血,用了马应龙麝香痔疮栓后,便血情况明显减少了,肛门也不那么坠胀难受了。

## 四、实用经验分享

### (一)饮食要注意

不管是肛裂还是痔疮,饮食都特别重要。要多吃蔬菜水果,像菠菜、芹菜、苹果、香蕉这些,它们富含膳食纤维,能促进肠道蠕动,防止便秘。便秘可是肛裂和痔疮的大敌啊,一便秘,上厕所就得使劲儿,这对肛门的压力可就大了,容易加重病情。

辛辣刺激性食物可得少吃,像辣椒、花椒、芥末这些,吃多了容易让肛门周围的血管扩张,加重疼痛和肿胀。还有酒也要少喝,酒精对肛门黏膜有刺激作用。

### (二)生活习惯要养好

平时要避免久坐久站,坐一会儿、站一会儿就得起来活动活动。每天可以做一些提肛运动,就像忍住大便的动作一样,一提一松,每次做个 30 - 50 下,一天做个 3 - 4 组。提肛运动能增强肛门括约肌的力量,促进局部血液循环,对肛裂和痔疮的恢复都有好处。

还有啊,上厕所时间不要太长,别一蹲就是十几分钟,在厕所玩手机、看报纸,这习惯可不好,会加重肛门的负担。

## 五、注意事项

在使用中药治疗肛裂和痔疮的时候,也有一些注意事项。首先,中药坐浴和外敷的时候,一定要注意药水和药膏的温度,别烫伤了皮肤。其次,如果用药一段时间后症状没有改善,甚至加重了,那可得赶紧去医院看看,别耽误了病情。

中药治疗肛裂和痔疮有着独特的优势,有很多有效的方案和实用经验。咱们在日常生活中,要是遇到这俩“小麻烦”,不妨试试这些中药方法,再加上良好的生活习惯和饮食调整,相信一定能摆脱它们的困扰,让咱们的生活更轻松、更舒适。

免责声明:

好梦痔疮网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。